3月11日,《美育十讲》迎来了一位重量级学者。上影集团国家一级导演、金鸡奖最佳编剧、上海戏剧学院博士生导师江海洋老师带来了一场主题为《艺术是什么?电影又是什么?》的精彩讲座,江老师凭借其深厚的行业积淀与独特视角,深入解读艺术与电影的内涵,现场氛围热烈非凡。

一开场江老师便分享了自己理工科出身的经历,他早年毕业于冶金专业,后考入北京电影学院导演系,成为中国“第五代导演”重要成员,在电影领域取得了卓越成就。他指出,电影行业正需要理工科学生的加入,如《哪吒》导演饺子、《流浪地球》导演郭帆以及刚刚荣获柏林电影金熊奖的霍猛导演都是非艺术专业出身的创作者,在电影领域同样能大放异彩,这充分彰显了跨学科人才对电影行业发展的重要推动作用。

谈及科技对于电影创作的影响,江老师提到2019年拍摄电影《攀登者》的幕后故事。由于珠穆朗玛峰的拍摄条件极为恶劣,这部电影起初看似难以完成。然而,数字技术的应用让拍摄得以顺利收官。《攀登者》拥有多达9000 多个特效镜头,尽管剧组人员从未踏上珠峰实地,但却成功打造出一部与珠峰紧密相关的电影。江老师感叹电影特效所带来的 “无中生有、无缝对接、无所不能”的颠覆性革命,并透露在见识到韩国先进数字技术后,他牵头成立了电影数字技术工作委员会,联合全国数百家影视数字制作公司,全力推动电影数字技术的发展。

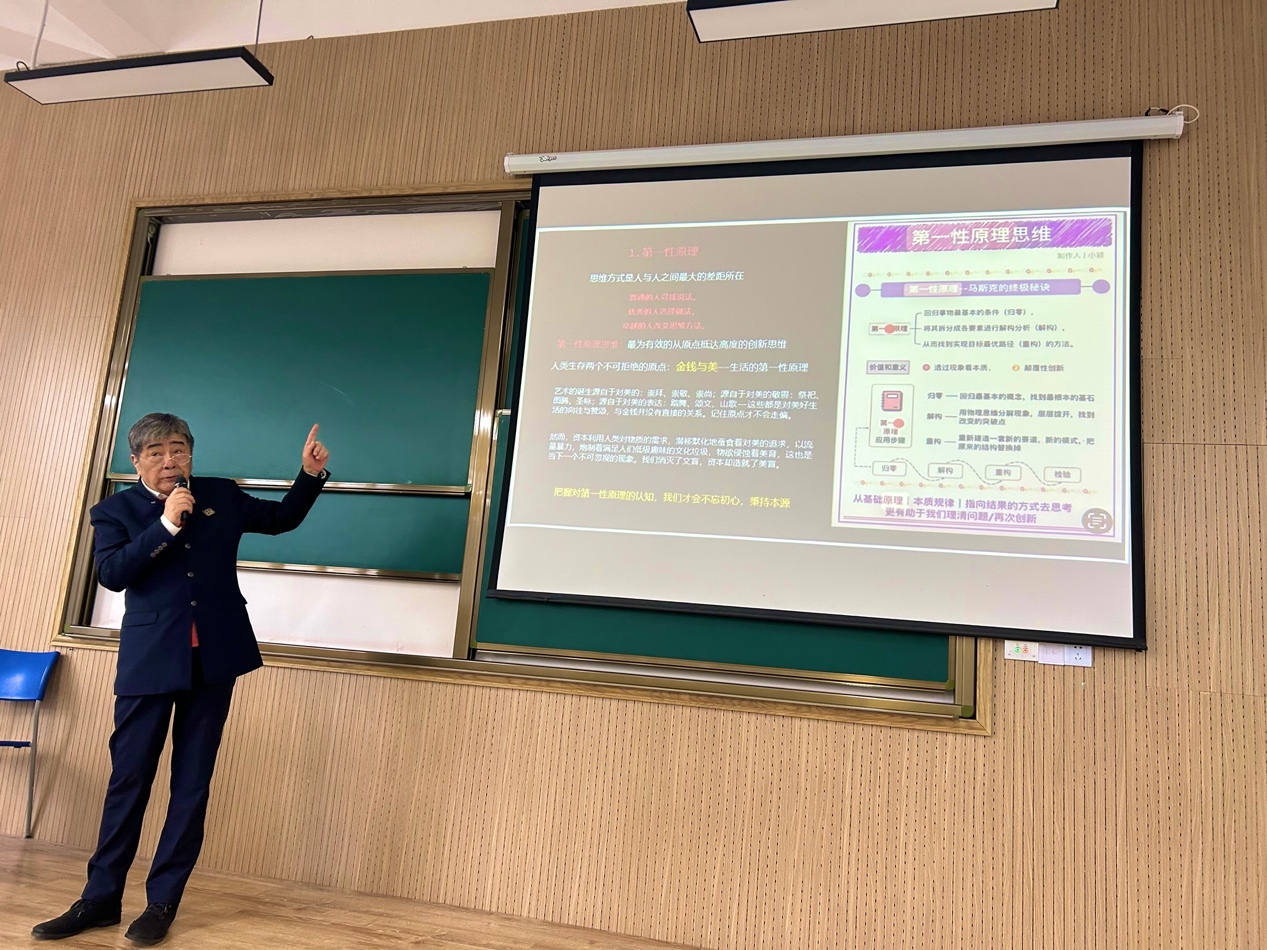

本次讲座的中心主题围绕“艺术是什么”展开。江老师指出,人类生存的基本需求分为物质与精神两大类,科学创造物质财富,艺术创造精神价值。科学是理性的,构建起有规律的逻辑体系;而艺术是感性的,实现有价值的精神表达,二者共同推动人类社会的进步。他强调,艺术源于生活又高于生活,充满戏剧性却并非戏剧本身。人类与世界存在认知、归属、共情三种关系,艺术源于自我表达,缺乏艺术的人生如同遵循丛林法则。艺术无法真实还原世界,而是通过独特的艺术语言解构物理时空,呈现出一个具有相对真实感的世界。随着话题延伸至AI 时代,江老师表示,AI时代的核心竞争力是审美力。人类社会科学与艺术的创造力皆源于想象力,在AI 时代,固定思维模式和逻辑推导方式容易被机器取代,而人类的想法多元无限,想象力是机器无法替代的独特思维方式。他介绍了 “第一性原理” 这一创新思维,强调从原点出发抵达高度的重要性。

审美不仅仅是对美的感知,更是一种能够整合多元艺术元素,创造全新艺术体验的能力。江老师在现场通过精心演绎配乐诗朗诵《春江花月夜》,向学生证明了审美在艺术表达中的重要地位。张若虚,这位活跃于公元700年前后的唐代诗人,以其如椽巨笔绘就《春江花月夜》这一诗篇华章,而贝多芬,在1800年左右以音符为画笔,勾勒出震撼人心的音乐世界,二者不仅在时间轴上相隔整整千年,更来自全然不同的国度。但奇妙的是,当江老师将张若虚的诗与贝多芬的音乐融合,二者恰似天作之合,毫无违和感地交织在一起,共同奏响一曲和谐的旋律。这,便是艺术令人惊叹的魔力。它仿若拥有一双无形的翅膀,能够轻松冲破时间的重重枷锁,跨越地域与文化的巨大鸿沟,在看似遥不可及的两种创作之间,淋漓尽致地诠释着人类共通的审美意趣与细腻情感,领略到一场跨越时空的灵魂对话。

到了互动环节,学生们特别积极踊跃,围绕电影艺术提出诸多问题,涉及审查制度、镜头语言、电影系列化、角色创作以及电影创新发展等方面,这些提问充分彰显出年轻一代对电影领域的高度关注与深度思考。他们不满足于电影呈现的表面内容,而是深入探寻电影审查制度背后的缘由、镜头语言的本质、电影创作的走向以及创新的困境等核心议题。这种积极探索的态度,反映出年轻一代对电影艺术的热忱,他们渴望通过不断追问,洞悉电影产业的全貌,挖掘电影艺术的无限潜力,展现出对电影艺术发展的好奇心。江老师充分展现出资深电影人的深厚底蕴,耐心的一一解答,为同学们精心烹制了一场满载艺术哲思与电影智慧的思想盛宴。