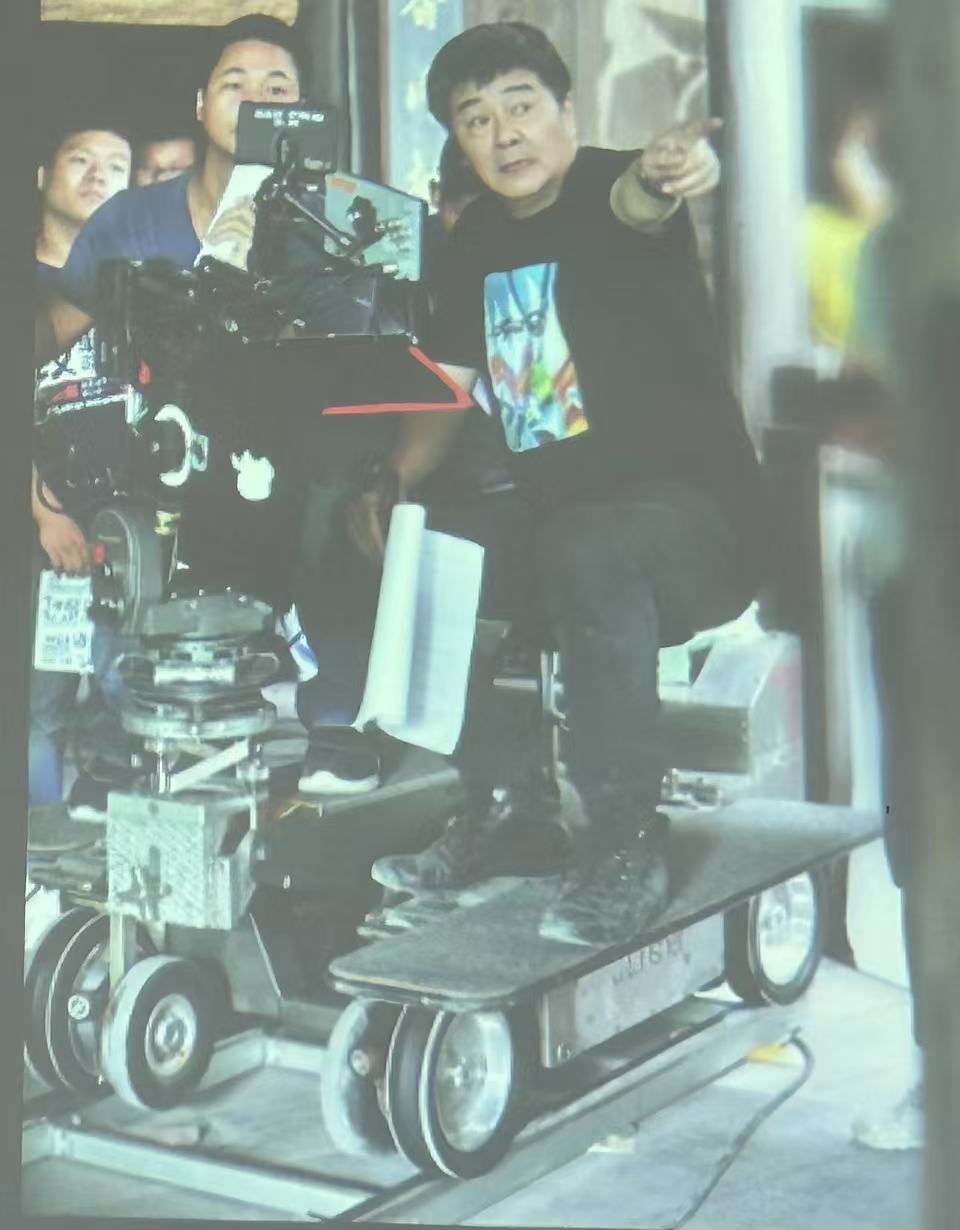

3月18日上午,继上周《艺术是什么?》的讲座之后,国家一级导演,博士生导师江海洋老师本周继续给研究生同学带来了《电影是什么?》的主题讲座。他从电影导演的角度出发深入剖析电影这一独特艺术形式,围绕电影的辨识、电影的维度、电影导演是什么、电影导演与影片、电影剧本的要素这五大方面徐徐展开,呈现了一场全面且深入的电影知识盛宴。

江老师强调了电影作为一种大众化消费的独特地位。与其他艺术门类相比,电影票价亲民,受众广泛,每个人都能基于自身视角理解并评论电影。在当下电脑技术普及的时代,人人皆有成为导演的可能。在电影的辨识环节,江老师指出电影是工业时代的产物,具有独特基因。从文化分类学看,它是科学的艺术;从文化经济学视角,它是花钱的艺术,其艺术血统融合了作品与商品属性。思维方式对电影辨识的关键作用,中国文化中理性思维的短板,缺乏逻辑归纳影响了对电影的清晰认知。以非理性方式评判电影,是对电影认知的最大误区。他明确了电影的基本条件:在既定物理空间电影院中,连续、全神贯注地群体观赏,才能展现电影视听艺术魅力,结合当下流量和短剧盛行的互联网时代,观众要懂得区分银幕与频幕,银幕带来震撼的视听体验,而频幕上播放的只是视频文件,便捷虽带来流量,但也牺牲了部分审美。

作为艺术的电影,导演起着关键作用。作为消费的电影,观众追求赏心悦目的视听享受和通俗易懂的故事,且以挑剔眼光审视。作为资本的电影,资本遵循投入产出规律。江老师从自身电影导演的身份,表示导演的第一要义是成为讲述者,拿到剧本时要时刻想着观众。导演需以镜头解读剧本、用视听语言讲故事、从观众视角把控节奏、以影像思维设计高潮,具备时空表达和视听写作的导演思维。关于电影导演与影片的关系,江老师认为导演宛如影片的灵魂塑造者。导演通过对镜头语言的精妙运用,能够赋予影片独特的风格与氛围。从场景的调度、演员表演的指导,到画面色调的选择、音乐的搭配,导演的每一个决策都深刻影响着影片最终呈现在观众眼前的面貌。一部成功的影片背后,必然离不开导演对影片整体架构的精准把控与细节的精心雕琢,是导演将自己对故事、对世界的理解,通过影片传递给观众。

电影剧本的要素,同样是江老师讲座中的重要内容。他指出,一个优秀的电影剧本首先要有引人入胜的故事内核,这个故事需具备独特的冲突与张力,能够迅速抓住观众的注意力。同时,剧本中的人物塑造至关重要,角色要有鲜明的性格特征与成长弧线,让观众能够产生情感共鸣。此外,剧本的台词要精炼且富有表现力,既能推动剧情发展,又能展现人物的内心世界。合理的情节编排,张弛有度,起承转合自然流畅,也是好剧本不可或缺的要素。江老师以其执导的经典作品《高考1977》为例(该片曾荣获第27届中国电影金鸡奖最佳编剧奖)深入剖析电影的视听艺术。影片中,冰天雪地的场景,通过细腻的画面色调与构图,生动展现时代背景的艰苦与压抑。在叙事节奏上,从知青们听闻高考消息的兴奋,到追火车的紧张,再到奔赴考场的坚定,张弛有度的节奏把控,配合画面与音效,将特殊时代青年对知识的渴望、对命运的抗争,淋漓尽致地呈现在观众眼前,让大家深切领略到电影视听艺术的魅力。

两个半小时的讲座时光稍纵即逝,学生们沉浸在江老师构建的电影艺术世界中,意犹未尽。在日常生活中,电影作为一种备受欢迎的大众娱乐方式,吸引着各个年龄段、不同背景的人群。从繁华都市的商业影院,到偏远小镇的露天放映场,电影的光影魅力无处不在,人们对其有着浓厚兴趣,常沉醉于精彩的剧情、震撼的画面与动人的音乐之中。然而,在这份热情背后,多数人对电影理论知识的了解却相对匮乏。他们或许能为一部影片的精彩情节鼓掌,却难以从专业理论角度去解读影片的创作技巧、艺术价值。此次讲座为学生们提供了认识电影艺术的理论视角,希望这一代的年轻学子也能如电影中的激情澎湃的高考青年一般,对知识的渴求保持着热忱。