落后、原始、野蛮,这是否就是你对非洲的刻板印象?在中非关系实现跨越式发展、中非合作不断拓展的今天,我们也需要增进对非洲的了解和认知,以客观的眼光来重新认识一个真实、多元的非洲。

9月23日上午,复旦大学历史系孙遇洲副教授以《现代非洲与世界:非洲与欧洲的早期商业、冲突与合作》为题,从人们对非洲的陌生入手,通过扎实的文献和丰富的图像,向同学们讲述了西方叙事是如何塑造人们对非洲的传统认知的,鼓励同学们客观公正地看待非洲和非洲人民。

本次讲座是沪江学院主办的高水平人文通识讲座式课程“中外文化十讲”第九期的第一讲,来自全校各个学院的170余名学生在综合楼D区101室聆听了这场精彩的讲座。

孙遇洲老师首先简单概述了十九世纪和二十世纪的非洲历史,这一时期的非洲经历了政治、经济和社会等领域的巨大转变,这些结构性变化对我们理解当下非洲有着显著的意义。她用大量的史料证明,土地和民族是影响非洲文明和历史变迁的两个关键要素。

在简单概括非洲历史后,孙遇洲老师也介绍了口述历史、考古学、文献研究等基本的非洲史学研究方法。如口述历史在非洲历史研究中十分重要,因为口述故事在非洲社会中不仅仅是娱乐,还有教育、历史和政治意义。

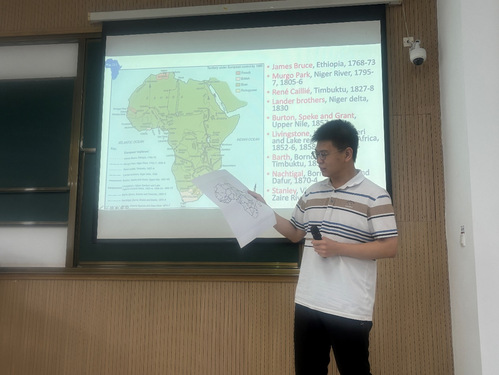

随后,孙遇洲老师以欧洲人在非洲的探险活动为例,阐释了十九世纪和二十世纪的欧洲人如何通过这些探险活动形成对非洲的叙事的。她指出,由于欧洲人在非洲的探险和对非洲的殖民,欧洲人留下的材料常常是人们能够得到的关于某个时段某个地方仅有的材料,但是这些材料又有意无意地通过对文献的支配制造出对非洲的认知。课间,孙遇洲老师还通过鼓励学生绘制非洲探险地图,来增进学生们对非洲历史的认知。

除了探险活动,传教士的活动也建构了西方对非洲的叙事。19世纪后半期,传教活动越来越成为帝国扩张和传播欧洲影响的重要手段,在这过程中,科学也成为欧洲统治和扩张的工具。传教士们的活动和记述生产了关于非洲的“知识”,提升了欧洲对非洲大陆的感知,塑造了欧洲对非洲的认知和印象,客观上也促进了非洲族群对自身的身份认同。

本次讲座深入浅出,引人入胜,在孙遇洲老师生动详实的讲解下,同学们不仅领略了一个多元的非洲,更是对非洲大陆的历史有了初步的认知。